Stories

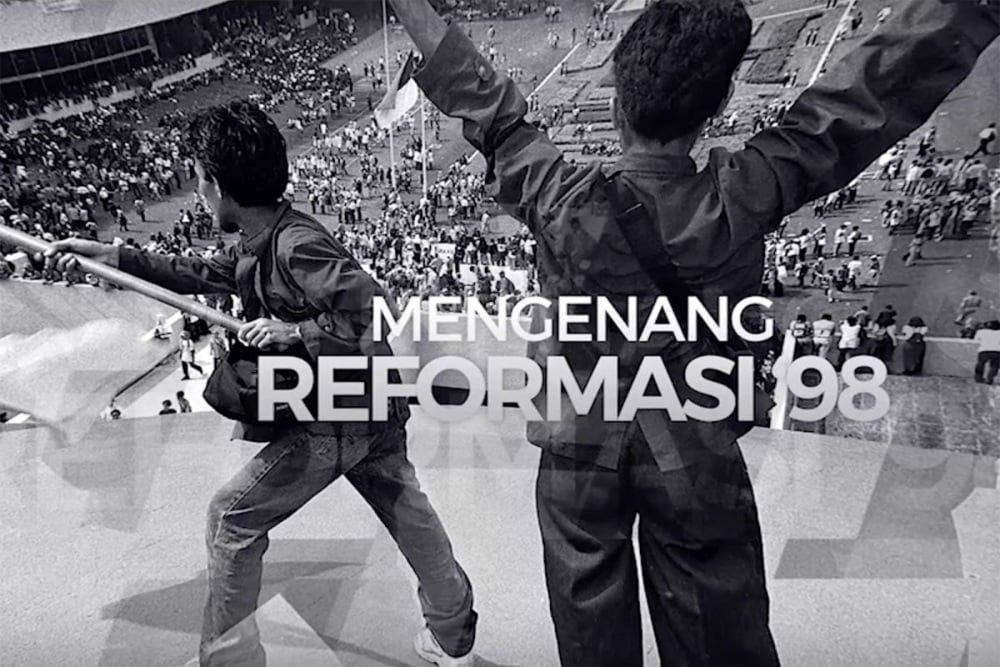

Reformasi mengalami tantangan. Tersumbatnya saluran demokrasi membawa nuansa seolah demokratisasi sedang berada di persimpangan jalan.

21 Mei 2024

TEPAT 26 tahun lalu. Presiden Soeharto tampil cukup tenang saat memulai pidato pada Kamis (21/5/1998) pagi. Ia membawa secarik kertas putih. Sejumlah pejabat tinggi negara hadir. Mereka berdiri berjajar di belakang dan samping kiri kanannya. Soeharto kemudian memulai pidatonya dengan menyinggung situasi politik pada waktu itu.

Mei 1998 adalah puncak dari krisis politik di Indonesia. Tuntutan reformasi saat itu sangat kuat. Demonstrasi terjadi di mana-mana. Banyak mahasiswa meregang nyawa. Sebagian aktivis maupun seniman pro demokrasi hilang bahkan hingga kini tidak diketahui rimbanya.

Sementara itu, upaya untuk menawarkan agenda reformasi 'versi Orde Baru' dengan membentuk Komite Reformasi dan reshuffle kabinet Pembangunan VII tidak berjalan mulus. Tuntutan supaya Soeharto mundur tetap bergaung meski menghadapi aksi represif aparat.

Komite Reformasi adalah inisiatif Soeharto untuk mengakomodasi tuntutan mahasiswa. Ada sembilan tokoh yang diminta mengisi komite ini dua di antaranya, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Nurcholish Madjid atau Cak Nur. Mereka adalah tokoh Islam moderat. Akan tetapi gagasan itu direspons negatif. Usulan itu ditolak.

Hal itu diakui Soeharto dalam pidato pengunduran diri yang monumental itu. Ia mengungkapkan bahwa pembentukan Komite Reformasi dan perubahan komposisi Kabinet Pembangunan VII tidak banyak mengubah keadaan. Situasi sudah tidak bisa dikendalikan lagi.

Soeharto merasa bahwa kegagalannya menawarkan Komite Reformasi adalah sebuah tanda bahwa dia harus lengser keprabon. Ia kemudian dengan kalimat yang cukup jelas dan disaksikan oleh para pejabat petinggi Orde Baru, memutuskan untuk berhenti sebagai presiden. Soeharto kemudian menyerahkan mandat yang diberikan MPR kepada wakilnya, BJ Habibie.

"Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998," demikian petikan pidato Soeharto, yang dikutip dari video Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Minggu (19/5/2024).

Tumbangnya Soeharto menandai runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Era baru yang disebut reformasi kemudian hadir. Era ini merupakan transisi dari rezim otoritarianisme Orde Baru oleh militer ke arah demokratisasi dan supremasi sipil. Setidaknya ada 6 agenda reformasi yang menjadi tuntutan pada waktu itu.

Pertama, adalah pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya. Tuntutan itu muncul karena Soeharto dan kroni-kroninya dianggap telah melakukan praktik korupsi kolusi dan nepotisme selama puluhan tahun berkuasa. Tuntutan ini belum pernah terlaksana hingga akhirnya Soeharto meninggal dunia.

Kedua, amandemen konstitusi Undang-undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Sejak reformasi berlangsung, DPR dan pemerintah telah melakukan 4 kali amandemen konstitusi. Perubahan paling signifikan terjadi saat amandemen 1 di Sidang MPR tahun 1999. Pada saat itu, pemerintah dan DPR sepakat untuk membatasi masa jabatan presiden yang semula tak terbatas, menjadi hanya 2 periode saja.

Perubahan terkait masa jabatan presiden itu kemudian menurunkan berbagai macam sistem politik. Pada tahun 2003 lahir UU No.23/2003 yang mengamanatkan tentang proses pemilihan presiden secara langsung. Pemilu 2004 yang berlangsung 20 tahun lalu menjadi percobaan pertama pelaksanaan Pilpres secara langsung.

Ketiga, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah salah satu bagian dari tuntutan terhadap desentralisasi kekuasaan yang selama Orde Baru terpusat di Jakarta. Otonomi daerah adalah jalan tengah dari perdebatan tentang negara kesatuan dan negara federal yang berlangsung selama transisi otoritarianisme Orde Baru ke Demokratisasi ala reformasi.

Lahirnya desentralisasi kekuasaan ke daerah tersebut ditandai dengan pengesahan Undang-undang No.22/1999 tentang Otonomi Daerah. Sesuai dengan judulnya, salah satu tujuan penerbitan UU Otonomi Daerah adalah untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Keempat, penghapusan Dwifungsi ABRI. Tuntutan penghapusan dwifungsi ABRI muncul pada era reformasi karena peran militer yang terlalu dominan di pemerintahan sipil. TNI dituntut kembali ke barak. Sementara Polri dikembalikan fungsinya untuk bertanggung jawab terhadap keamanan sipil. Pada waktu itu muncul UU TNI dan UU Polri.

Dwifungsi ABRI adalah salah satu doktrin militer yang telah hidup sejak era Bung Karno dan menjadi kekuatan mapan pada era rezim Soeharto. Pelopor Dwifungsi ABRI atau militer adalah Jenderal AH Nasution.

Harold Crouch (1999) dalam buku Militer dan Politik di Indonesia menulis bahwa hubungan militer dan politik tidak pernah dipisahkan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa pada masa revolusi kemerdekaan yang berlangsung dari 1945-1949, tentara terlibat aktif dalam tindakan politik maupun militer.

“Tiadanya tradisi yang apolitis di kalangan tentara lebih memudahkan memainkan pemimpin tentara memainkan peran mereka semacam revolusi,“ tulis Crouch.

Tentara kemudian berperan dalam banyak bidang. Di bidang ekonomi, banyak perwira militer yang berperan di sana. Tentara pada era demokrasi liberal, juga memiliki wadah politik termasuk memiliki hak suara dalam Pemilu 1955. Pada perkembangannya, terutama setelah penerapan Demokrasi Terpimpin pada 1959, tentara menjadi kekuatan penyeimbang di pemerintahan.

Tentara menjadi lawan kubu kiri yakni komunis (PKI) dalam tarik menarik pengaruh kepentingan, khususnya di lingkaran kekuasaan Sukarno. Peristiwa G30S 1965, yang ditandai oleh tindakan pasukan pengaman presiden alias Cakrabirawa menculik dan membunuh jenderal-jenderal Angkatan Darat, membalikkan keadaan.

Kubu komunis kemudian terpental dari lingkaran kekuasaan. Elite-elitenya dibabat habis. Pengikutnya diburu dan dibantai oleh gelombang ’serangan balasan’ milisi dan militer secara langsung. Peneliti asal Australia Robert Crib menulis bahwa, jumlah korban tewas beragam, namun angka paling optimistis ada di angka 1 juta orang.

Setelah 1965, militer berhasil menguasai keadaan. Mereka mengendalikan kehidupan masyarakat sipil. Wacana atau diskursus politik dibatasi. Soeharto, jenderal AD yang pada waktu itu menjabat sebagai Pangkostrad, naik ke tampuk kekuasaan. Dia dilantik sebagai presiden menggantikan Sukarno pada 1967. Lahirlah Orde Baru.

Dwifungsi ABRI menapaki wajah yang paling sempurna. Peran militer tidak terbatas ekonomi dan kaki tangan kekuasaan, bahkan penguasa tertinggi dari pemerintahan sipil pada waktu itu adalah seorang jenderal Angkatan Darat.

Banyak penulis, salah satunya Max Lane dalam Unfinished Nation; Indonesia Before and After Suharto menyoroti menguatnya peran militer dalam politik Indonesia. Tokoh-tokoh militer memiliki jabatan strategis. Ali Moertopo salah satunya.

Ali adalah orang yang menanamkan fondasi-fondasi penting Orde Baru. Salah satu strategi Ali Moertopo untuk memisahkan masyarakat dengan politik adalah dengan strategi massa mengambang. Partai-partai disederhanakan menjadi tiga. Gerakan pembangunan berlangsung massif.

Di sisi lain jabatan-jabatan menteri hingga kepala daerah banyak diisi oleh orang-orang militer. Dwifungsi ABRI runtuh setelah munculnya gerakan demokratisasi pada 1998. Suharto tumbang. Pada tahun 2004 lahir UU TNI yang memisahkan peran TNI dalam kehidupan sipil. TNI kembali ke barak.

Kelima, pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. KKN menjadi penyakit yang akut pada masa Orde Baru, kronisme merajalela. Banyak terjadi korupsi. Mahasiswa menuntut supaya praktik itu segera dihilangkan. Implementasi dari tuntutan itu lahirlah Undang-undang No.32/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selain UU Tipikor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk sebagai komitmen untuk mewujudkan good governance. Sejak dibentuk, sepak terjang KPK kemudian menjadi salah satu lembaga yang dianggap paling berpengaruh khususnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keenam, supremasi hukum. Hukum menjadi panglima. Upaya mereformasi hukum itu dilakukan dengan berbagai macam terobosan misalnya dengan semakin mempertegas batas antara kekuasaan eksekutif dengan yudikatif. Hukum juga diminta tegas ke semua kalangan tanpa terkecuali.

Thee Kian Wie, ekonom senior dalam The Soeharto Era & After: Stability, Development and Crisis 1966 – 2000 menyoroti kondisi hukum pada masa kekuasaan Soeharto. Dia mengatakan: "Indonesia memiliki sistem hukum yang lemah dan ketinggalan zaman, tidak efisien, birokrasi yang korup serta tidak adanya demokrasi,” tulis dia dalam artikel yang sama.

Pada Mei 2024, reformasi telah genap berusia 26 tahun. Ada banyak perubahan telah terjadi sejak pidato pengunduran diri Soeharto. Sebagian agenda reformasi itu secara formal telah dijalankan. Soal Dwifungsi ABRI misalnya, TNI dan Polri sekarang terpisah. Sangat jarang ditemukan pejabat TNI aktif menjadi pejabat di institusi sipil.

Namun demikian, penulis buku ‘Ketika Sejarah Berseragam’, Khatarine McGregor memiliki analisis yang cukup menarik. Ia melihat ada sebuah anomali di politik Indonesia pasca Soeharto tumbang. Pasalnya, hanya 6 tahun setelah tumbangnya kekuasaan Orde Baru, masyarakat Indonesia justru memilih pemimpin berlatarbelakang militer dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung.

Pernyataan Khatarine merujuk kepada terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pemilu 2004. SBY kemudian memimpin Indonesia selama 2 periode.

Kesuksesan SBY memicu beberapa purnawirawan TNI lainnya untuk terjun di bidang politik. Mantan pejabat militer Orde Baru, Wiranto, terjun ke gelanggang. Ia pernah maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ia juga mendirikan partai politik bernama Hanura. Meski akhirnya Wiranto harus ‘terusir’ dari partainya tersebut. Selain Wiranto ada Agum Gumelar, Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Prabowo Subianto.

Nama yang terakhir selalu mengundang kontroversi. Prabowo seringkali dikaitkan dengan peristiwa penghilangan aktivis pada saat terjadi gelombang demokratisasi yang menuntut Soeharto tumbang. Kendati demikian, tuduhan itu tidak pernah terbukti karena Prabowo belum pernah sekalipun dibawa ke persidangan untuk membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut.

Prabowo sendiri memiliki jalan politik yang moncer. Ia mendirikan Partai Gerindra setelah keluar dari Golkar. Pada 2009 ia menjalin kerja sama politik dengan PDI Perjuangan (PDIP), untuk bertarung melawan SBY. Ia berpasangan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Pasangan Mega-Prabowo gagal.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu maju lagi pada Pilpres 2014. Kalo ini lawannya adalah Joko Widodo, bekas pengusaha meubel, wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI dan kader PDIP. Prabowo lagi-lagi gagal. Pilpres 2019 Prabowo juga kalah melawan Jokowi.

Namun demikian, pada Pilpres 2024 adalah momentum bagi Prabowo. Ia memperoleh ‘sokongan dari penguasa’. Jokowi pecah kongsi dengan partainya sendiri. Putra sulungnya, yang dulu juga didukung PDIP, maju sebagai calon wakil presiden alias cawapres-nya, Prabowo Subianto. Prabowo menang. Ia mengakui bahwa maju Pilpres karena Jokowi. “Saya maju apabila direstui dan didukung pak Joko Widodo,” ujar Prabowo.

Seperti diketahui, Prabowo berhasil memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Ia berhasil mengalahkan dua rivalnya yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kendati penuh kontroversi.

Prabowo akan menjadi presiden dengan latar belakang militer kedua yang terpilih dalam pemilihan presiden secara langsung. Meski demikian, Prabowo memastikan akan menjalankan pemerintahannya secara demokratis. Ia juga menepis anggapan militeristik dari berbagai pihak. "Saya kira (pernyataan) demokrasi terancam dibuat-buat oleh segelintir orang, orang yang depresi," lanjut Prabowo.

Selain munculnya, para pemimpin berlatar belakang militer, perjalanan reformasi selama 26 tahun juga diwarnai dengan upaya re-sentralisasi kekuatan kepada pemerintah pusat. Lahirnya Undang-undang Cipta Kerja dan berbagai kebijakan lain telah memangkas kewenangan pemerintah daerah. Sementara itu, selama 10 tahun belakangan, terutama ketika dipimpin oleh Joko Widodo, demokrasi Indonesia berjalan mundur.

Jokowi sempat digadang-gadang sebagai salah satu pemimpin hasil reformasi. Ia bukan dari kalangan elite, bukan pula bagian dari para tuan pemilik partai politik. Pada saat ia terpilih, masyarakat berjubel memenuhi jalanan ibu kota. Slogan bahwa ‘Jokowi adalah Kita’ bergaung di seantero negeri. Namun demikian, di penghujung kekuasaannya, Jokowi mendapat banyak sorotan. Isu kronisme dan nepotisme mencuat ke permukaan.

Pemicunya adalah pernyataannya tentang ‘cawe-cawe’ kontestasi Pilpres yang kemudian diikuti oleh lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi jalan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden alias cawapres Prabowo Subianto.

Kelak putusan itu bermasalah dan paman Gibran, Anwar Usman, diputus telah melanggar etik berat. Terkait berbagai tuduhan itu, termasuk soal dinasti politik, Jokowi hanya menjawab singkat: “Itu semuanya yang memilih rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat.”

Adapun Jokowi sendiri telah memimpin Indonesia selama hampir 10 tahun. Ia adalah satu-satunya pemimpin sipil yang terpilih sebagai presiden dalam sistem pemilihan secara langsung. Selama kepemimpinannya, Jokowi memang telah memberikan sejumlah legacy baik dari sisi ekonomi maupun politik, hukum dan keamanan.

Di sisi ekonomi, pemerintahan Jokowi fokus untuk membenahi konektifitas, satu diantaranya, melalui pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Sampai dengan akhir Oktober 2023 lalu, jumlah jalan tol yang berhasil dibangun pada pemerintahan Jokowi mencapai 2.040 km atau 72,8% dari total jalan tol di Indonesia sepanjang 2.800 km.

Selain jalan tol, pemerintahan Jokowi juga secara massif membangun dan merevitalisasi sejumlah bandara maupun pelabuhan baik di pusat maupun di daerah. Jalan tol, bandara, dan pelabuhan itu kemudian terkoneksi dengan pusat-pusat industri maupun kawasan ekonomi strategis. Sementara itu di bidang hukum, pemerintahan Jokowi juga fokus untuk melakukan deregulasi.

Lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan, hingga Omnibus Law Sektor Keuangan adalah bagian dari proses deregulasi yang tujuannya untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

IMD World Competitiveness Ranking (WCR) 2023, misalnya, menempatkan Indonesia berada di peringkat 34 global. Angka ini membaik dibanding tahun 2020-2022 yang rata-rata berada di peringkat 40.

Catatan penting dari kenaikan peringkat ini adalah perbaikan dari sisi efisiensi berusaha dan infrastruktur Indonesia. Business efficiency Indonesia berada di ranking 20, unggul dari Malaysia yang ada di posisi 32. Sedangkan ranking infrastruktur Indonesia membaik ke angka 51. Infrastruktur Indonesia berhasil menyalip India yang secara global berada di peringkat 52.

Namun demikian, di balik capaian-capaian tersebut, ada beberapa pekerjaan rumah bagi siapapun nanti yang akan menggantikan Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. PR terbesar adalah menghindarkan Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap country.

Siapapun nanti presiden yang terpilih harus bisa membawa Indonesia naik kelas menjadi high income country. Legacy ’konektivitas’ dan deregulasi yang telah ditinggalkan oleh Jokowi harus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah bergerak dari angka 5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Jokowi, dihitung dari tahun 2015- 2023, hanya berada di kisaran 4 persen. Padahal perkiraan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), syarat Indonesia untuk cepat naik kelas, pertumbuhan ekonomi wajib mencapai 6% - 7%.

Selain itu, persoalan pelik tentang turunnya kontribusi manufaktur dalam struktur produk domestik bruto (PDB), rendahnya tax ratio, beban anggaran yang menumpuk, besarnya porsi pekerja informal yang versi BPS per Februari 2024 mencapai 59,17%, serta upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, menjadi persoalan yang belum tuntas sampai sekarang. Pembenahan struktur ekonomi perlu menjadi prioritas karena ini berkaitan dengan upaya untuk menyambut puncak bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2030-an.

Di luar syarat-syarat kuantitatif tersebut, upaya mewujudkan good governance melalui perwujudan kesetaraan hukum, pemberantasan korupsi, hingga jaminan terhadap kelangsungan demokrasi, juga perlu menjadi perhatian khusus dalam transisi politik pada 2024 nanti. Apalagi Economist Intelligence Unit (EIU) masih menyematkan Indonesia sebagai negara berstatus flawed democracy atau demokrasi cacat. Corruption Perception Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi Indonesia juga melorot di skor 34.

Masa depan demokrasi Indonesia juga semakin di persimpangan jalan, karena proses politik Pemilu 2024 yang menurut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, paling buruk sepanjang sejarah. Majunya Gibran ketika Jokowi masih menjabat hingga tuduhan dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, tentang penggunaan kekuasaan dalam proses Pemilu 2024, dianggap mengembalikan ingatan tentang cara-cara Orde Baru.

“Prabowo-Gibran adalah cerminan neo Orba,“ ujar politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat, November lalu. Tuduhan terkait Neo Orba itu tentu segera dibantah oleh pendukung Prabowo-Gibran. Airlangga Hartarto, misalnya, menekankan bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Ia mengatakan: “Sekarang zamannya reformasi, jadi kami tidak back to the past.“

Kerumitan dalam Pilpres 2024 itu semakin mengkristal ketika DPR ujug-ujug menggulirkan amandemen Undang-undang Penyiaran. Salah satu substansinya bertujuan untuk membatasi tayangan investigasi. Wajar jika kondisi itu membuat akademisi seperti Didik J. Rachbini dalam sebuah kesempatan beranggapan bahwa mendung dalam demokrasi di Indonesia belum akan beranjak. "Setelah Pemilu 2024, belum ada tanda-tanda cerah bahwa demokrasi akan segera bangkit kembali.“

Kesejahteraan Papua di Balik Kilau Gunung Emas Freeport